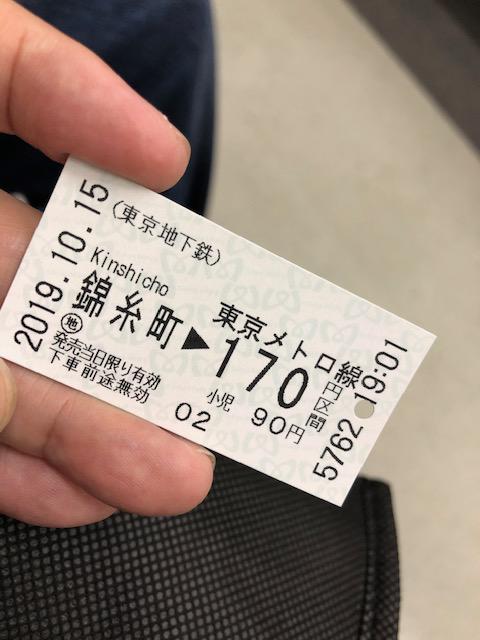

日本的轨道交通实在是太复杂了,搞了半天,才搭乘上去京都的新干线

到了京都,问路的时候发现学生听得懂英语的也不多,一个小伙子对我说会“阿利坨”英语,最后我还是没能听太清楚他说了啥,只隐约听到说上公交时不用付钱。我问公交车上几个着短裙的学生妹到哪里投币,她们嘻嘻笑了半天一个推一个,后来搞半天才明白是下车时付,还多亏我手机上的日语翻译app

再然后,我用手机app跟邻座的大婶问我去某地,对方啊了一声,然后说no no no,指了下对面,下车时家门把背包忘车上,一中年妇女穿着包臀裙一路小跑追过来给他,我们连声thank you

最后,我对跟日本人说英语开始有了点心理障碍

感觉他们英语不应该生疏到这种程度啊,在几乎所有编程语言都是拉丁语系的欧美人发明的局面下,日本人还曾经鼓捣出一个大红的ruby语言呢

德川幕府之前,这个国家的代表是在京都那边的。

据说那边还保留唐朝复制过来的东西,老薛是西安人,颇为向往,说是西安留下来唐朝的东西,只剩大雁塔了。

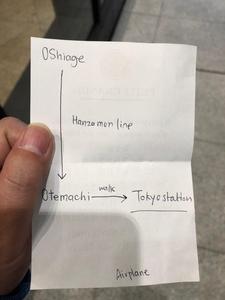

民宿的老板,可能也不是老板,只是管事的,用日本英语跟我耐心的解释怎么去京都,说是too far,要坐新干线。飞机也可以到,但不合适。

其实东京到京都也就是300多公里。

好像新干线是世界上最早的高速铁路,没国内的高铁新,但无论地铁还是新干线,日本人都非常安静。

还有,座位都是有软垫子的。

高中买过那本著名的《菊与刀》,没看就搞丢了。在东京我一直在想,这是一个什么样的民族,癫狂时那么多人是魔鬼,不癫狂时,这么小的国土,人口一亿多,世界GDP排名曾长居第二。

遗憾的是,在东京街上并没看到满地的AV女郎,更没邂逅苍老师。

早上到,时间充裕,先去幕张展览馆踩点。

晚上我们在东京塔下面吃陕西料理,Boss微糖咖啡很好喝

第二天拐弯看见一“大连饭店”,钻进去吃午饭,店主讲中文,但对我们不是很友好,先是语气冰冷说店里不能外带饮料(家门和我带来两瓶咖啡,他的放在包里,我的包太小,我放桌子上),结账的时候拒绝了卡,说只收现金。

在日本这个以礼貌文明世界的国家了,可能开饭店的华人们忘记了“不好意思”怎么发音。而日本人则会用蹩脚的sorry给你解释。

想起在韩国,讲中文的店员特意过来交代不要把自己用的筷子去夹免费的泡菜的事…其实根本就没人去夹那泡菜,我吃正宗韩国泡菜拉肚子。

当然,后来在涩谷和大阪的餐馆分别碰到上海人和西安人,都不错。

小雨,天气阴冷,传张晴朗的图片罢。

小范同志说:

打竹笋,步步高升啊

西涌(这字念chong,第一声)去了很多次,老龚抱怨多次说把她骗来深圳后就不带她去海边,想想周六周日堵车堵得不行,决定周五晚上披星戴月去。先打电话问西涌蓝湾湾海边民居旅馆的老板娘还有没有房间,对方回复有,并表示要搭便车一起去,于是到梅林关接上老板娘,老板娘的老娘,老板娘的外甥,再加上老龚,一行人茫茫夜色中绝尘而朝西涌方向去也。

去西涌的路上杨老板娘推荐说明天可以去下校场尾,我心想这是啥地方,打靶的吗?想着想着就在快到西涌的时候错到什么鬼核电站去了,掉头回去找路口,到西涌时晚上11点过。

见到老龚的初中老师,晚上被蚊子咬得到处是包之类的先按下不表。

第二天早上,吃了杨老板娘的母亲亲手做的早餐后,直奔海滩。

西涌的海滩号称是全深圳最干净的海滩。

观景台是军事管理区,有瞭望塔。

女人都爱小清新。

从西涌观景台下来,突然发现没地儿可去,有点凉,又下不了海。想起晚上杨老板娘讲的校场尾,说,得,去看打靶去。

根据GPS的指示,到了目的地,发现一个在半施工的酒店,一个拓展基地,老龚我俩傻了眼,这是啥地儿?坐在拓展基地旁边看了半天比亚迪的小伙伴们没事把自己吊到半空中,一个个憋的小脸通红。

上车,说,走吧。

上哪儿?不知道。

沿着路瞎开了一会儿,突然看起前面有一个牌子写道“大鹏古城景区”,于是,左转,进了停车场。

越往里走,小巷越深,小巷中不时有四川口音的中年妇女打招呼“要买菜吗?我们自己开荒种的,没撒农药”。从四川到海边来种菜,每个人都有自己不一样的人生。

然后老龚就决定住在这里了。

这是个不错的地方,旅店也没什么正经名字,反正热情的阿姨说那整整一条巷子都是4个老板的,最里面的东巷。对面就是大鹏饭店,有个庭院,点菜的大姐不停在抱怨老板:这点菜机操作太复杂了。

把这巷子的照片上传到微信,画家回复:隔壁去东山寺,去一下。

第二天睡到中午,出发去东山寺,走几百米就到了,在微信上写下如下文字:

"路过东山寺,建筑堂皇,佛像华丽,古筝叮咚,门前有人放生,煞有其事,小鸟惊慌逃窜。佛像前窈窕女子缓缓下跪,胸丰臀翘,双手合十,小和尚一脸青春痘淫笑而过。有全家人为故去超度,照片如生,诵经之声朗朗,住持的金表亦晃晃。路遇许愿池,扔一毛硬币许一俗愿,老龚说扔一元是不是效果会好些?答曰:佛非我等市侩,不会以硬币之大小而决定众生的普度。"

高铎:"此段文字对佛祖大不敬"。

三宝侗寨位于榕江县的车江大坝,进寨要买门票,正逢一家法国人在导游的带领下接受寨门口的敬酒,纯表演性质的。进去之后,我试着跟他们讲英语,不理我,而我表示跟他们学法语时,他们突然来劲了,“蹦猪蹦猪”地教了我们半天。看来法国人会讲英语却不愿意讲的传闻是真的。

进寨就碰到一个妇人在气急败坏地骂街,非常有情调,跟我小时候在老家听到的那架势一模一样,可惜他们讲的话不不大听得懂。

寨里的参天榕树保护得很好,之前在另外一个叫黔途网的网站上看到站长拍的三宝榕树照片很棒:http://chiyou.name/page/new/2009/csgk/5/index.htm。

岜(念bia,一声)沙,从江县城到岜沙大约七八公里距离,很近。

对外宣传这是中国最后一个枪手部落,当然,在我看来,现在都是群众演员。让村里的人现在用枪去打猎毕竟是一件不现实的事。

08年在拉萨,跟平措康桑青年旅馆的老板聊天,得知我是贵州人时,他跟我聊起岜沙,说当年他在岜沙问一个年青人是否愿意过现在这样的生活,年青人回答他其实他们更想过城里的生活,有现代化设施那种。

他问我:你觉得让他们在“表演”原生态来满足我们这种,合适么?

我答:不知道,不过我对“原生态”这个词一直没好感,虽然我热爱青山绿水。不过另一个角度来说,就算是表演,如果不是被逼的,如果不是以欺骗为目的,又有什么关系呢?

这个问题实在很纠结,就像我对老家木楼的态度,一方面回老家去看到一色的白瓷砖外墙,到处是垃圾的小镇,感觉无比陌生,另一方面,木楼每年因为火灾而家破人亡的案例比比皆是,总不能为了满足我们自私的怀旧心理,让还在老家人的承受这种现实之痛吧?

小枪手:

高铎和枪手:

岜沙人崇拜树,在每个逝去的人上面栽一棵树,称之为“树丧”。

岜沙全貌。

舞蹈。

小清新一下,路边的丝瓜。

在表演场地旁边嬉戏的小女孩。

2009年10月5日 晚上8:05分,到达小黄。本来当天晚上我们打算在从江县城安顿下来的,但高铎听说小黄晚上有晚会,于是我们直接驱车前往。

当天晚上第一次听到传说中“?扬名国际”的侗族大歌真人演唱,实在听不懂,不过演员们仿蝉的声音不错。也是第一次看侗戏,有明确的丑角分工,负责搞笑的,其余的角色不明显。完事大家还围着篝火转圈,总之很热闹。

第二年又去小黄,阳光很晒,其他人四处拍照,我在戏台的侧面小憩,突然一段悠悠的独唱传过来,不知名乐器声三三两两单薄地陪衬着。我睁开眼看见三个姑娘在台上一字排开,抱着琵琶(其实没有传统的琵琶这么精致)在唱歌,我听了一会儿,感觉像在茶馆抽大烟,眯着小眼被一帮穿肚兜的姑娘伺候,听得入了神,在快结束的时候,急忙用录音笔录了一段下来。晚上到小旅馆,我放给高铎听,他说,这是尚重琵琶歌。

晚上黑麻麻一片,内急去找厕所,找半天找不到,路遇一大叔,跟他讲普通话,听不懂,南侗侗语我又不会。我俩指手划脚了半天,他把我带到了公厕。守公厕的是一没牙的大爷,我完事了出来之后,他冲我说了两个汉字“5毛”,我掏出5毛钱给他,他笑呵呵地凑过来研究我的头灯许久。

高铎跑到一群阿婆面前蹲下,很兴奋地冲我嚷嚷“老楠,搞一张,搞一张。”

清晨,村后

村里的小碰友。

村口全景。